CLを観ていると局面局面の激しさや強さ,逞しさは当然のことなのですが,いわゆる破壊的な戦術を選ぶチームが少ないことが分かります。

90分間,絶え間なくマンツーマン気味でハイプレスをかけることは無く,お互いに相手の立ち位置を観て,戦術的な駆け引きをしながら,流れを引き寄せようとしています。

行くときは行くし,行かないときは行かない。

ゲームプランは90分で設定されているので,行ったり来たりする流れの中で,最終的に勝利または引き分けになるようにプレイしています。

それでも大怪我が起きたりするのですから,接触が多いスポーツの性というか,選手にとっては運命と諦めるしかありません。

ではどんなときが行くときで,どんなときが行かないときなのでしょうか。

22人もの選手が105m×68mのピッチ上に入り乱れていますし,試合結果によって今後が左右するので,いくつものタイミングがあるでしょうが,今回は先日のトレーニングのテーマで考えてみます。

「デスマルケ」という言葉があります。

これはスペイン語で「マークを外す」という意味です。

攻撃しているチームのボール保持者がボール非保持者にパスを出すシーンを思い浮かべてください。

ボール非保持者には相手のマークがついていることが多いです。

マークがついている状態ではパスを出すことが難しくなります。

そこでボール非保持者は相手のマークを外す動きをしてパスを受ける必要があります。

これが「デスマルケ」です。

相手の最終ラインでマークを外すとして,背後に抜けてパスを受けようとするのが「デスマルケ ルプトゥーラ」でボール保持者に近づいてパスを受けに来るのが「デスマルケ アポージョ」です。

今回は「デスマルケ ルプトゥーラ」で行くときです。

いくつかの条件があります。

①ボール保持者に時間とスペースがある

②相手の最終ラインにスペースがある

③ボール保持者とボール非保持者がアイコンタクトできている

④ボール非保持者のデスマルケでマークが外れている

⑤相手のディフェンスラインにギャップが出来ている

⑥その他

感情のある人がプレイするのがサッカーですので「絶対」はありません。

それでも上記のいくつかが揃ったならそれは行くときです。

1秒も満たない時間で状況が変わってしまいますので,これらを瞬時に複数の選手が共有することは非常に難しいです。

だからこそ,テーマを決めて練習することは大切ですし,日常から「今だ!」と思える瞬間を何度も経験していかなければいけません。

先日のトレーニングでは,ギャップを見つけてデスマルケする選手とボール保持者のタイミングが合わないシーンが多々ありました。

いわゆる「同じ未来の絵」が描けていなかったので,このシーンは非常に惜しいですが「行くとき」ではありませんね。

相手からしたらラッキーですが。

実際,このシーンでは相手ディフェンスは「ヤバい!」とつぶやいていました。

トレーニングでの1シーンですが行きどころが浸透し始めていますね。

このようなトレーニングをジュニア年代から行うと,「行くとき」「行かないとき」を理解した選手が育ちます。

このような選手が集まれば集まるほど,CLのような試合展開が生まれます。

相手の状況を観察しなければ,「行く」も「行かない」も決められないからです。

いわゆる50%の実行はやむを得ないときですし,ほとんどの選手が意図的に50%と分かってプレイしているでしょう。

つまり結果オーライはありません。

そうなる可能性を理解してプレイしてるのですから。

今回は「デスマルケ」を切り取りましたが,他にもたくさんテーマにできるプレイがあります。

これらを育成年代に丁寧にトレーニングすることの価値を理解していただいたでしょうか。

私が「エコノメソッド」を大切にしている理由の一つです。

山梨県にあるアメージングアカデミーでは寮生活をしながら,日々の練習で3年をかけて徹底的に「エコノメソッド」を習慣化しています。

https://grande-amazing-academy.com/

長男は,小学校4年生から高校を卒業するまでの9年間,「エコノメソッド」をやり切りました。

言語化する価値があるかどうかは抜きにして,彼の頭の中には「エコノメソッド」が全て詰まっています。

行くときと行かないときも分かっています。

それなのに苦しんでいます。

理由は簡単です。

仲間と「同じ未来の絵」を描けないからです。

長男にとっては行くときでも,仲間にとっては行くときではない。

逆もしかり。

私は育成年代に選手に「時間とスペース」を与えて,相手を観察する習慣を持たさなかった弊害だと思います。

トーナメント方式。

勝利至上主義。

進路。

様々な問題で「無理やり」自分達の土壌でサッカーをする必要がある選手達。

そのトップトップが現在の多くのJリーガーです。

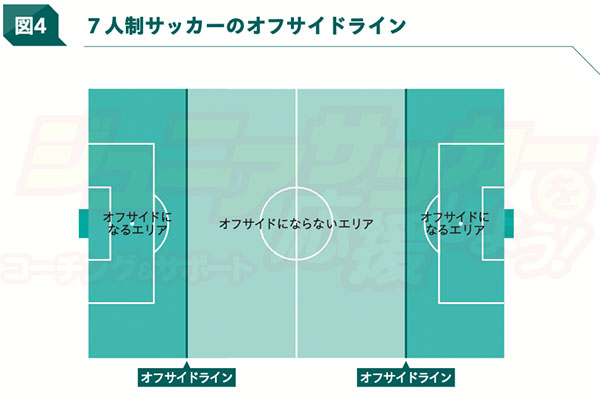

スペインではペナルティーエリアの手前にオフサイドラインを引き,中盤の選手に時間をスペースを与え,ディフェンスとオフェンスの選手に駆け引きをする状況を作っています。

スペインに行ったとき,私はこのルールを知って衝撃を受けました。

今までの固定観念をぶっ壊されました。

このルールなら間違いなくサッカーが上手くなる。

やるな「スペイン」

やるな「エコノメソッド」

今回のうんちくを読んでいただいたのなら,今後はこのような視点でCLや様々な試合を観ていただきたいです。

いかにサッカーを理解することが大切で,結果的に怪我の防止にもつながるということがお分かりになると思います。

生涯にわたってサッカーを楽しみたい方には「エコノメソッド」はお勧めです。

学びに「行くとき」ですよ(‘◇’)ゞ